L’inversion du rapport scène et salle semble être aujourd’hui une pratique usuelle du théâtre contemporain, dans quelque sens qu’il se fasse : de Vincent Macaigne, qui fait monter le public sur scène pour un court instant et laisse quelques comédiens dans l’audience, à Armel Roussel et son spectacle déambulatoire Après la peur durant lequel le spectateur traverse quatre parcours immersifs aux identités et lieux multiples. On casse l’illusion théâtrale pour la recréer d’une autre manière ; le public, qui est essentiel à tout spectacle, est ici, en plus d’une part active, un acteur comme les autres. Brecht est passé par là, permettant à un florilège de pratiques inventives et étonnantes de voir le jour à droite et à gauche.

C’est un fait, ce genre d’expérience tend plutôt à se dérouler dans des lieux modulables, des « black box » où l’on peut aisément faire monter le public sur scène, démonter les gradins, réformer la disposition scénique… On conviendra donc que l’architecture néoclassique et la salle à l’italienne du Théâtre de l’Odéon ne donnent pas forcément les conditions idéales pour ce genre d’expérimentations. Pourtant, et depuis un certain temps déjà, l’Odéon est un lieu de prise de risque, un endroit au cœur de la cité tant par son architecture que par l’audace de ses artistes. Cette identité revendiquée donna donc lieu à des situations étonnantes où scène et salle entretinrent un rapport troublé, parfois à dessein, parfois à leur insu. J’ai choisi ici quelques un de ces moments marquants, certains oubliés – ou du moins laissés de côté – d’autres encore bien vifs ; la liste n’est pas exhaustive, loin de là, mais elle se veut plutôt être un petit ensemble de récits de quelques expériences étonnantes qui troublèrent la partition habituelle du public.

C’est en 1966 qu’éclate involontairement le quatrième mur de la grande salle de l’Odéon. Alors que la Guerre d’Algérie est finie depuis déjà quatre ans, la mémoire du conflit est encore à vif. C’est à ce moment que Roger Blin décide de monter Les Paravents de Jean Genet, qu’il crée donc dans la grande salle de l’Odéon à l’invitation de Jean-Louis Barrault. Si le metteur en scène persiste et signe en disant que la pièce n’est pas politique, l’auteur y dresse tout de même un portrait corrosif de l’institution militaire. Au moment de sa publication, en 1961, le sujet est bouillant et la subversion de l’œuvre en fait un brûlot prêt à exploser.

Cinq ans plus tard, pas grand-chose n’a changé si ce n’est que la situation s’est pacifiée dans les faits, et que les anciens paras se sont constitués pour une grande partie en régiments paramilitaires. Deux semaines après la première, le 29 avril 1966, un régiment d’une quarantaine de jeunes tout droit issus des classes préparatoires militaires lancent projectiles, pétard et feux de Bengale sur scène et dans la salle, et certains vont s’attaquer aux acteurs. Le rideau tombe, l’incident dure une vingtaine de minutes puis la pièce reprend sous les applaudissements du public. La scène et la salle se mêlent et se confrontent à la réalité lorsque l’abcès crève enfin et que le spectacle fait scandale. Par la suite, toutes les représentations se firent sous haute surveillance et des consignes strictes furent adoptées. Un moment politique fort, qui réaffirma la vision de Jean-Louis Barrault d’un théâtre au cœur de la vie – et ce, dans tous les sens du terme.

Si cette première expérience s’est faite à l’insu du geste artistique, les suivantes font au contraire du trouble créé dans la confusion entre scène et salle un atout. En 1970, Luca Ronconi, étoile montante du théâtre italien, est repéré. L’Odéon veut insérer l’un de ses travaux dans sa programmation, et apprend qu’il prépare alors Orlando Furioso. Seulement, un souci technique se pose : Orlando Furioso est un travail tout à fait particulier qui demande la simultanéité dans certain nombre d’actions et ne peut donc pas être hébergé dans un lieu classique. Les équipes de l’Odéon décident alors de l’inscrire en programmation « hors-les-murs » (chose pour le moins inhabituelle à l’époque), en proposant son spectacle dans les Pavillons Baltard alors encore en place aux Halles. Le public y déambule, au milieu de l’action, fasciné par ce qu’il s’y passe, et l’accueil est extatique. Fort de son succès, Luca Ronconi revint un an plus tard avec XX, dans lequel il enleva une large partie des sièges d’orchestre de la grande salle, et installa un échafaudage de trois étages à l’intérieur duquel le public déambulait de pièce en pièce. A chaque pièce, une nouvelle action, mais aussi les bruits des événements d’à côté. Au terme du spectacle, le public se retrouvait dans un seul et même endroit dans l’échafaudage, se rendant compte qu’un coup d’État avait eu lieu sans qu’ils ne le voient venir. Critique acerbe de la société médiatique, et de l’overdose d’informations qu’on nous inflige chaque jour, XX montrait avec finesse la subversion de l’esprit que tout cela peut engendrer. S’il n’eut pas la foule d’Orlando Furioso, XX fut quand même un succès et confirma la présence de Luca Ronconi à l’Odéon – il y était encore en 2007.

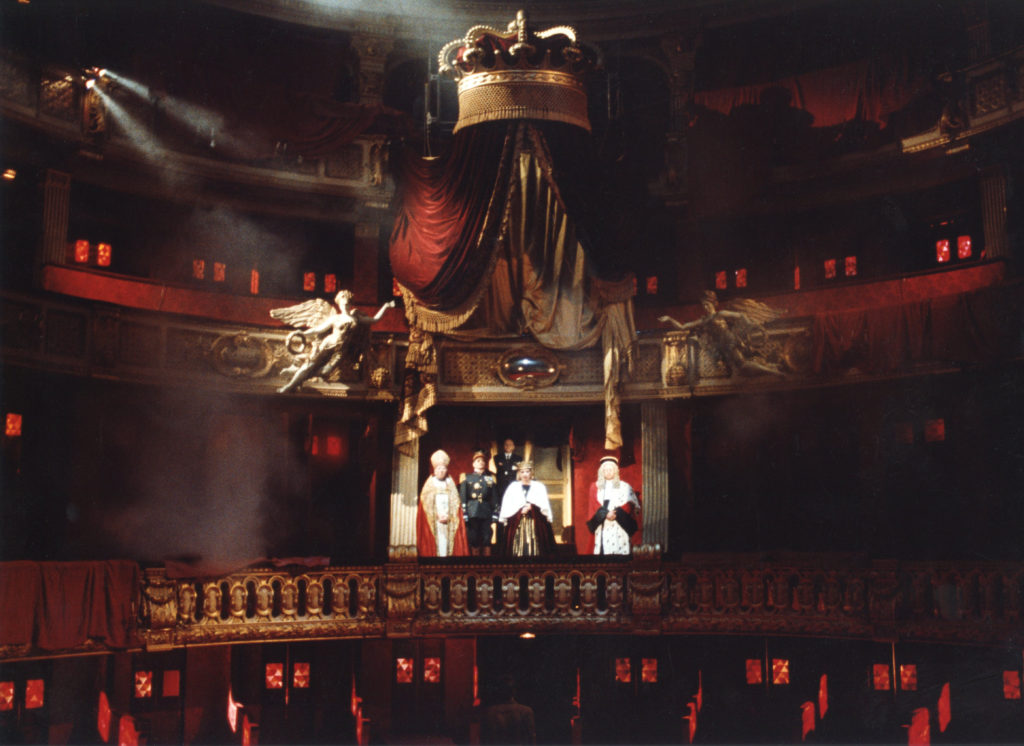

En 1991, alors que Giorgio Strehler quittait l’Odéon, remplacé par Lluis Pasqual, ce dernier mit en scène Le Balcon de Jean Genet – qui décidément troubla beaucoup la mécanique interne de la grande salle du Théâtre de l’Odéon. Il choisit de mettre le public sur le plateau complètement nu tandis qu’il prit le parti d’installer ses comédiens dans la salle et de recréer une loge royale au fond, à l’endroit même où elle était à l’époque de La Restauration. Confondant ainsi les rapports de représentation, il met comédiens et public sur l’axe principal de pouvoir, celui qui va du Prince à la scène. Cela peut-être interprété de nombreuses manières, mais une chose est sûre : c’est une déconstruction des échelles de pouvoir d’un théâtre à l’italienne, et une subversion des représentations.

Avec Olivier Py, on retrouve l’idée très vilarienne du théâtre comme un lieu de conscience et de vie, comme un lieu d’action dans et hors du théâtre, comme un lieu populaire. C’est ce qui le pousse à monter la trilogie d’Eschyle qu‘il rejouera jusqu’à la fin de son mandat. Disposant d’un budget très serré pour une production d’un théâtre national et de quelques comédiens, il choisit de représenter le spectacle hors du cadre traditionnel de l’espace théâtral, dans des lieux qui n’accueillent normalement pas de théâtre. C’est entièrement gratuit, seules les salles qui l’accueillent doivent payer un tarif fixe de 190 euros. Il se déplace de salles de concert en écoles, en passant par des salles des fêtes, des lieux de réunion, des bureaux… pour aller toucher ceux qui n’ont pas forcément l’occasion d’être touchés quotidiennement par le théâtre. Sortir du rapport scène/salle pour mieux subvertir la relation avec le public.

Avec l’ouverture des Ateliers Berthier en 2003, les artistes peuvent plus facilement laisser libre cours à leur créativité quant à la disposition scénique grâce à leur grande salle modulable. Cela dit, certaines créations sortent encore et toujours de l’ordinaire, et notamment les marquants Ma chambre froide et Cercles/Fictions de Joël Pommerat. Deux créations, deux dispositifs circulaires, celui de Ma chambre froide étant plus restreint. Par un dispositif ingénieux, Joël Pommerat laisse, d’un spectacle à l’autre, le public être les spectateurs du jeu des fictions qui prennent place sous leurs yeux, ou bien les observateurs privilégiés d’un univers onirique où rêve et cruauté s’entrelacent.

Recréer les arènes romaines, où complètement immerger les spectateurs dans un rêve. Si Joël Pommerat trouble le rapport entre scène et salle de bien des manières, ces deux spectacles sont certainement les exemples techniques les plus probants lorsqu’il était associé au Théâtre de l’Odéon.

De bien des manières, les codes architecturaux du Théâtre de l’Odéon furent subvertis et scène et salle furent intimement mêlés l’espace d’un spectacle, en faisant un lieu de création, d’inventivité, de bouillonnement artistique, mais aussi un lieu au cœur de la cité, un lieu de vie dans la droite lignée de la philosophie du théâtre public français. Et il a encore de belles années devant lui.

Bertrand Brie

co-rédacteur en chef de l’Artichaut

Catégories : La boîte à sel : entrer dans la vie du théâtre